その2 酒井抱一作『夏秋草図屏風』の展示方法への疑問・・・忘れてはいけない! 「屏風の“裏絵”」という大前提を [大琳派展]

今回の『大琳派展』の会場で、来館者につよい印象をあたえて、とくに人気のある作品のひとつが、酒井抱一(1761~1828)の『夏秋草図屏風』(二曲一双。各縦164.5cm、横181.8cm。東京国立博物館蔵)です。目立った人垣ができるほどで、長時間見入っている若い男女もみかけました。

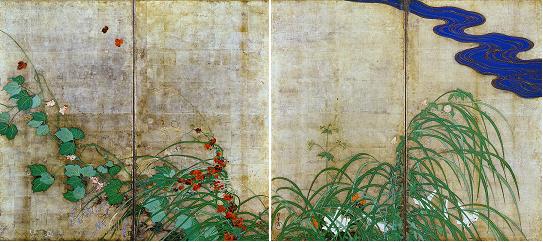

右隻(向って右)では、突然の雷雨に打たれながら寄りそうように耐えている夏の野の草花、左隻では、吹きすさぶ野分に翻弄されて千切れとばされそうな秋の野の草花が、しなやかで精妙な筆致と、銀地とのとり合わせを熟慮した配色で描き出されています。二曲一双の画面の中央に広いV字型の空間を大胆に設定し、対角線状に武蔵野(?)の一角を切りとる画面構成。卓抜な写実の手腕を発揮しながら、のびやかに草花をとらえる鋭敏な形態感覚。さらに右隻右上の、画面に遠近感をも引き入れている“にわたずみ”―突然の雷雨で生じた―の形態と賦彩、その上に金泥で細やかに引かれた水の流れの表現にいたるまで、非の打ちどころのない酒井抱一畢生の傑作です。

ところで、たとえば右隻では雨あしも描かれていないのに、「突然の雷雨に打たれながら」などという指摘がどうして可能なのでしょうか。実はこの屏風、よく知られているように、尾形光琳(1658~1716)の『風神雷神図屏風』の裏面に描かれています。徳川将軍家の一族でいわゆる御三卿のひとり、一橋治済〈はるさだ〉の所蔵品であったと思われる上記の屏風に、大譜代大名で姫路城主の酒井忠以〈たださね〉の次弟抱一が依頼を受けて描いたものです。ですから風神図(右隻)の裏に秋草図(左隻)を、雷神図(左隻)の裏に夏草図(右隻)を、抱一はさまざまな趣向を凝らしながら完成させたのです。

この屏風は1974(昭和49)年に表裏切りはなされ、別々の屏風に改装されました。その2年前、東京国立博物館での大規模な『琳派展』でこの作品を観たときには、まだ学生でしたが、四面ガラス張りの展示ケースに、『風神雷神図』を表とする屏風の立て方で展示されていたように思います。光琳と抱一の作品を、展示ケースを何度か回りながら鑑賞した記憶があります。

この屏風を二架の屏風に仕立て直したのは、作品をできるだけ良好に保存したいという要請からだったでしょうが、おそらく当時専門家のあいだでも、切り離すことに異存が出ただろうと思います。『夏秋草図屏風』が描かれて150年以上、この裏絵の屏風をそれほど傷つけることなく伝えてきた先人たちの努力を思うと、別仕立てにしたことに複雑な気持にならざるをえません。(しかし『夏秋草図屏風』は、なお100年以上前に描かれた光琳の『風神雷神図屏風』と比べても傷んでおり、修復のあとが目につくのも事実です。)

ではどうして別々の屏風に分離したことに抵抗を感じるかと云いますと、ひとつには、抱一の光琳へのつよい敬慕の念と芸術家としての対抗心をふたつながら放っているこの『夏秋草図屏風』を『風神雷神図屏風』から切りはなしてしまうことによって、『夏秋草図屏風』の凛として辺りを払うような、この作品限りの張りつめた表現のその誕生の秘密をまのあたりに感じることがむずかしくなるからです。この屏風は光琳の『風神雷神図屏風』と離ればなれになっても、絵画としてのその見事な自律性はまったく損なわれることはありませんが、むしろそれ故にこそ、切り離したことに納得の行かないものを感じてしまうのです。

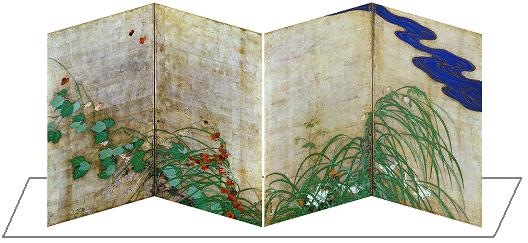

もうひとつのより大きな問題は、多分お読みの方はすでに気付かれている筈ですが、この『夏秋草図屏風』の展示の仕方に関してです。抱一はあくまで光琳の『風神雷神図屏風』の裏絵としてこの作品を構想し、慎重に原寸大の加彩した下絵まで用意し、精魂をこめて、彼としてはやや異様なほどのハイテンションを持続させ、これを完成させています。抱一にとって敬愛する光琳と張り合うことにもなる特別の作品だったのです。しかも二曲一双屏風の裏絵ですから、真上からみてW字型の立て方(下方が観る側)で、表屏風とは逆の屈曲での画面のみえ方を大前提に作画したにちがいありません。これは抱一としてもむずかしい、それゆえに挑戦しがいのある屏風絵だったでしょう。

この『夏秋草図屏風』は人気も高く、割合みる機会に恵まれます。最近では1999年の『特別展 金と銀-かがやきの日本美術-』(東博)以降も何度かみた記憶があります。しかし、つねに今回の『大琳派展』と同様に、屏風一般のM字型(“M字”は“W字”以上に極端な表記ですが)に立てて展示されてきました。この屏風の前で、分離前の裏絵だったときの画像のみえ方を頭のなかで無理に操作しながら眺めたこともありました。

今回この文章を書こうと思ったとき、近世絵画とくに琳派の研究者はこの屏風の展示方法について、すでに疑問を提示していると思い、いくつか読んでみました。そのなかで玉蟲敏子氏が『絵は語る 夏秋草図屏風-追憶の銀色-』(1994年刊。平凡社)で、明確にその点について指摘されています。(本書は現在までのところ、抱一の当屏風を研究対象とした唯一の著作です。内容も多岐にわたって充実しており、鋭い卓見もみられ、この『夏秋草図屏風』のより深い理解と鑑賞には必読の書物です。)玉蟲氏はつぎのように言及されています。

まさに指摘の通りです。現在の展示では、草花の手前の空間のみが、この屏風の両端に大きく描かれる葛と薄にゆるやかにかかえられるような穏やかな広がりで感じられますが、背後の銀地に空間としてのイリュージョンを覚えることはほとんどありません〔図1参照〕。逆に、外側に折り曲げられた屏風では、手前から左右、そしてそのまま斜め奥への三次元的な空間の広がりを自然に感じさせます。これは右隻の場合に、より端的です。現在の展示では、折り目の辺りの草花は奥へ引っ込みますから、上端から右上へと広がりながら流れるにわたずみとの間の遠近感はうすらぎます。逆に折り目が手前に出ると、当然なかほどの草花が手前にとび出します。にわたずみの奥から右手前への流れの遠近感も増し、それゆえに手前の草むらからにわたずみ、さらにその彼方までの銀地上の奥行きと広がりがあらわれてきます〔図2参照〕。

要するに六曲や四曲と比べて、とくに二曲一双でのM字型とW字型とのちがいには歴然たるものがあります。W字型は、一般の屏風ではありえませんが、屏風の裏絵としては一種の逆遠近法的な視界のひろがり、すなわち両端の空間がとくに斜め奥の方向へと深く広がってみえるという独特のパースペクティヴを感じさせる特質をもっています。それを抱一は実に見事に画面構成に生かして作画しているように思われます。

『大琳派展-継承と変奏-』に寄せて[その1]では、尾形光琳の『燕子花図屏風』の展示位置があまりに高すぎることを指摘しました。今回は、酒井抱一の『夏秋草図屏風』の展示方法を変更すべきだと、ながながと書いてきました。この二曲一双屏風の折りを逆にした展示であらためて鑑賞してみたいのです。(改装時に、逆向きの展示も可能なつくりにしているのではと思います。)今回はできないと云うのなら、カラー写真を貼った小さめの屏風状のもので、本来の立ち姿をみせて下さい。来館者も興味深くながめ、両者を比較し、あらたに学ぶこともある筈です。それもチョットと云うのでしたら、せめて作品横の解説でその点にも言及してほしいと思います。東京国立博物館に検討をもとめます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

最後に、酒井抱一のもうひとつの傑作と云っていい『月に秋草図屏風』(六曲一隻。縦139.5cm、横307.2cm。ペンタックス株式会社蔵)についてひとこと。

この作品の製作年代は、『夏秋草図屏風』がおそらく抱一60歳の1821(文政4)年なのに対し、はっきりしていません。ほぼ同時期だろうと落款・印章等からも推測されているようですが、私は『夏秋草図屏風』のあと、それもそんなに時間が経ってなく、多分一年以内に描いたものではと、資料的根拠などなく、思い込んでいます。

両屏風は与える印象からも、描法的にも、構図的にも、あるいは銀地に対し金地という点からも、対極的と云えるほど隔たっています。それほどのコントラストをみせながらも、この屏風には『夏秋草図屏風』が投げかけている影というか、余韻というか、通底するものが感じられます。『夏秋草図屏風』の息苦しいほどの密度・緊迫感をはらんだ作画に、心理的にも参り、肩もずいぶん凝っただろう抱一が、より自在でのびやかで、瀟洒な作画へ踏み出そうとする姿勢が、この『月に秋草図屏風』には窺えるのではないでしょうか。繊細な感性に裏うちされた閑雅な抒情性、観る者の感情移入を拒まないロマンチシズムへの傾斜の一方で、この屏風からもやはり抱一らしいきりっとした品格が伝わってきます。『夏秋草図屏風』の呪縛から自由になるためにも(云いすぎでしょうか)、抱一はこの屏風を相当意識的に描いたのではという気がしてきます。東博の館内で『夏秋草図屏風』に魅せられながらもある緊張を強いられたあと、『月に秋草図屏風』の前に立つと、空気がやわらぎ、人々のざわめきがもとのように聞えてホッとした人もいるのではないでしょうか。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

上記の文章を書いた翌日、東京国立博物館のホームページで、〈「重文 夏秋草図屏風 酒井抱一筆」公開〉という記事を目にしました。

その記事によると、2006年8月から翌月にかけての平常展で、特別にこの屏風が折り目を手前にした、光琳の屏風の裏屏風であったときの本来のかたちで展示される、とありました。やはり本屏風はどちら側に折って立てても問題のない改装になっていた訳です。従来のM字型展示とのみえ方のちがいにもいくらか触れ、「ぜひ会場で抱一の意図した空間構成を確かめていただきたい」とも書かれています。

では、どうして今回の『大琳派展』では同様の展示方法をとらなかったのでしょうか。W字型というのは屏風としてはまことに変則的な立て方ですが、それが「抱一の意図」したものなら、たとえ向いあった当初、鑑賞者に違和感を与える展示であったとしても、作品解説でその点についてふれておけば問題がないどころか、なるほどと納得される筈です。なぜ「抱一の意図」を無視した従来のM字型による展示になったのか、本展担当者の見解を是非お聞かせ下さい。

〈酒井抱一作『夏秋草図屏風』/参考:サルヴァスタイル美術館〉

右隻(向って右)では、突然の雷雨に打たれながら寄りそうように耐えている夏の野の草花、左隻では、吹きすさぶ野分に翻弄されて千切れとばされそうな秋の野の草花が、しなやかで精妙な筆致と、銀地とのとり合わせを熟慮した配色で描き出されています。二曲一双の画面の中央に広いV字型の空間を大胆に設定し、対角線状に武蔵野(?)の一角を切りとる画面構成。卓抜な写実の手腕を発揮しながら、のびやかに草花をとらえる鋭敏な形態感覚。さらに右隻右上の、画面に遠近感をも引き入れている“にわたずみ”―突然の雷雨で生じた―の形態と賦彩、その上に金泥で細やかに引かれた水の流れの表現にいたるまで、非の打ちどころのない酒井抱一畢生の傑作です。

ところで、たとえば右隻では雨あしも描かれていないのに、「突然の雷雨に打たれながら」などという指摘がどうして可能なのでしょうか。実はこの屏風、よく知られているように、尾形光琳(1658~1716)の『風神雷神図屏風』の裏面に描かれています。徳川将軍家の一族でいわゆる御三卿のひとり、一橋治済〈はるさだ〉の所蔵品であったと思われる上記の屏風に、大譜代大名で姫路城主の酒井忠以〈たださね〉の次弟抱一が依頼を受けて描いたものです。ですから風神図(右隻)の裏に秋草図(左隻)を、雷神図(左隻)の裏に夏草図(右隻)を、抱一はさまざまな趣向を凝らしながら完成させたのです。

この屏風は1974(昭和49)年に表裏切りはなされ、別々の屏風に改装されました。その2年前、東京国立博物館での大規模な『琳派展』でこの作品を観たときには、まだ学生でしたが、四面ガラス張りの展示ケースに、『風神雷神図』を表とする屏風の立て方で展示されていたように思います。光琳と抱一の作品を、展示ケースを何度か回りながら鑑賞した記憶があります。

この屏風を二架の屏風に仕立て直したのは、作品をできるだけ良好に保存したいという要請からだったでしょうが、おそらく当時専門家のあいだでも、切り離すことに異存が出ただろうと思います。『夏秋草図屏風』が描かれて150年以上、この裏絵の屏風をそれほど傷つけることなく伝えてきた先人たちの努力を思うと、別仕立てにしたことに複雑な気持にならざるをえません。(しかし『夏秋草図屏風』は、なお100年以上前に描かれた光琳の『風神雷神図屏風』と比べても傷んでおり、修復のあとが目につくのも事実です。)

ではどうして別々の屏風に分離したことに抵抗を感じるかと云いますと、ひとつには、抱一の光琳へのつよい敬慕の念と芸術家としての対抗心をふたつながら放っているこの『夏秋草図屏風』を『風神雷神図屏風』から切りはなしてしまうことによって、『夏秋草図屏風』の凛として辺りを払うような、この作品限りの張りつめた表現のその誕生の秘密をまのあたりに感じることがむずかしくなるからです。この屏風は光琳の『風神雷神図屏風』と離ればなれになっても、絵画としてのその見事な自律性はまったく損なわれることはありませんが、むしろそれ故にこそ、切り離したことに納得の行かないものを感じてしまうのです。

もうひとつのより大きな問題は、多分お読みの方はすでに気付かれている筈ですが、この『夏秋草図屏風』の展示の仕方に関してです。抱一はあくまで光琳の『風神雷神図屏風』の裏絵としてこの作品を構想し、慎重に原寸大の加彩した下絵まで用意し、精魂をこめて、彼としてはやや異様なほどのハイテンションを持続させ、これを完成させています。抱一にとって敬愛する光琳と張り合うことにもなる特別の作品だったのです。しかも二曲一双屏風の裏絵ですから、真上からみてW字型の立て方(下方が観る側)で、表屏風とは逆の屈曲での画面のみえ方を大前提に作画したにちがいありません。これは抱一としてもむずかしい、それゆえに挑戦しがいのある屏風絵だったでしょう。

この『夏秋草図屏風』は人気も高く、割合みる機会に恵まれます。最近では1999年の『特別展 金と銀-かがやきの日本美術-』(東博)以降も何度かみた記憶があります。しかし、つねに今回の『大琳派展』と同様に、屏風一般のM字型(“M字”は“W字”以上に極端な表記ですが)に立てて展示されてきました。この屏風の前で、分離前の裏絵だったときの画像のみえ方を頭のなかで無理に操作しながら眺めたこともありました。

今回この文章を書こうと思ったとき、近世絵画とくに琳派の研究者はこの屏風の展示方法について、すでに疑問を提示していると思い、いくつか読んでみました。そのなかで玉蟲敏子氏が『絵は語る 夏秋草図屏風-追憶の銀色-』(1994年刊。平凡社)で、明確にその点について指摘されています。(本書は現在までのところ、抱一の当屏風を研究対象とした唯一の著作です。内容も多岐にわたって充実しており、鋭い卓見もみられ、この『夏秋草図屏風』のより深い理解と鑑賞には必読の書物です。)玉蟲氏はつぎのように言及されています。

この屏風は、裏絵であったから、本来は外側に向って折り曲げられていたとみられる。……それは、その方が奥に向って画面が、左右の隻それぞれの両端から、果てしなく広がり、見る者の視線はその銀地の彼方にあるものへと引き寄せられていくという効果があるからである。〈36~37頁〉

まさに指摘の通りです。現在の展示では、草花の手前の空間のみが、この屏風の両端に大きく描かれる葛と薄にゆるやかにかかえられるような穏やかな広がりで感じられますが、背後の銀地に空間としてのイリュージョンを覚えることはほとんどありません〔図1参照〕。逆に、外側に折り曲げられた屏風では、手前から左右、そしてそのまま斜め奥への三次元的な空間の広がりを自然に感じさせます。これは右隻の場合に、より端的です。現在の展示では、折り目の辺りの草花は奥へ引っ込みますから、上端から右上へと広がりながら流れるにわたずみとの間の遠近感はうすらぎます。逆に折り目が手前に出ると、当然なかほどの草花が手前にとび出します。にわたずみの奥から右手前への流れの遠近感も増し、それゆえに手前の草むらからにわたずみ、さらにその彼方までの銀地上の奥行きと広がりがあらわれてきます〔図2参照〕。

〔図1:現在の展示(改装後。M字型)〕

〔図2:裏屏風として展示された状態(改装前。W字型)〕

要するに六曲や四曲と比べて、とくに二曲一双でのM字型とW字型とのちがいには歴然たるものがあります。W字型は、一般の屏風ではありえませんが、屏風の裏絵としては一種の逆遠近法的な視界のひろがり、すなわち両端の空間がとくに斜め奥の方向へと深く広がってみえるという独特のパースペクティヴを感じさせる特質をもっています。それを抱一は実に見事に画面構成に生かして作画しているように思われます。

『大琳派展-継承と変奏-』に寄せて[その1]では、尾形光琳の『燕子花図屏風』の展示位置があまりに高すぎることを指摘しました。今回は、酒井抱一の『夏秋草図屏風』の展示方法を変更すべきだと、ながながと書いてきました。この二曲一双屏風の折りを逆にした展示であらためて鑑賞してみたいのです。(改装時に、逆向きの展示も可能なつくりにしているのではと思います。)今回はできないと云うのなら、カラー写真を貼った小さめの屏風状のもので、本来の立ち姿をみせて下さい。来館者も興味深くながめ、両者を比較し、あらたに学ぶこともある筈です。それもチョットと云うのでしたら、せめて作品横の解説でその点にも言及してほしいと思います。東京国立博物館に検討をもとめます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

最後に、酒井抱一のもうひとつの傑作と云っていい『月に秋草図屏風』(六曲一隻。縦139.5cm、横307.2cm。ペンタックス株式会社蔵)についてひとこと。

この作品の製作年代は、『夏秋草図屏風』がおそらく抱一60歳の1821(文政4)年なのに対し、はっきりしていません。ほぼ同時期だろうと落款・印章等からも推測されているようですが、私は『夏秋草図屏風』のあと、それもそんなに時間が経ってなく、多分一年以内に描いたものではと、資料的根拠などなく、思い込んでいます。

両屏風は与える印象からも、描法的にも、構図的にも、あるいは銀地に対し金地という点からも、対極的と云えるほど隔たっています。それほどのコントラストをみせながらも、この屏風には『夏秋草図屏風』が投げかけている影というか、余韻というか、通底するものが感じられます。『夏秋草図屏風』の息苦しいほどの密度・緊迫感をはらんだ作画に、心理的にも参り、肩もずいぶん凝っただろう抱一が、より自在でのびやかで、瀟洒な作画へ踏み出そうとする姿勢が、この『月に秋草図屏風』には窺えるのではないでしょうか。繊細な感性に裏うちされた閑雅な抒情性、観る者の感情移入を拒まないロマンチシズムへの傾斜の一方で、この屏風からもやはり抱一らしいきりっとした品格が伝わってきます。『夏秋草図屏風』の呪縛から自由になるためにも(云いすぎでしょうか)、抱一はこの屏風を相当意識的に描いたのではという気がしてきます。東博の館内で『夏秋草図屏風』に魅せられながらもある緊張を強いられたあと、『月に秋草図屏風』の前に立つと、空気がやわらぎ、人々のざわめきがもとのように聞えてホッとした人もいるのではないでしょうか。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

― 追記 ―

上記の文章を書いた翌日、東京国立博物館のホームページで、〈「重文 夏秋草図屏風 酒井抱一筆」公開〉という記事を目にしました。

その記事によると、2006年8月から翌月にかけての平常展で、特別にこの屏風が折り目を手前にした、光琳の屏風の裏屏風であったときの本来のかたちで展示される、とありました。やはり本屏風はどちら側に折って立てても問題のない改装になっていた訳です。従来のM字型展示とのみえ方のちがいにもいくらか触れ、「ぜひ会場で抱一の意図した空間構成を確かめていただきたい」とも書かれています。

では、どうして今回の『大琳派展』では同様の展示方法をとらなかったのでしょうか。W字型というのは屏風としてはまことに変則的な立て方ですが、それが「抱一の意図」したものなら、たとえ向いあった当初、鑑賞者に違和感を与える展示であったとしても、作品解説でその点についてふれておけば問題がないどころか、なるほどと納得される筈です。なぜ「抱一の意図」を無視した従来のM字型による展示になったのか、本展担当者の見解を是非お聞かせ下さい。

2008.10.18 さいとうたかし

2008-10-20 01:45

nice!(0)

コメント(0)

トラックバック(0)

コメント 0